电影真正想拍的并不是昭雪,而是昭雪之前那漫长的、无人鼓掌的拉锯

更新时间:2025-08-21 04:03:08

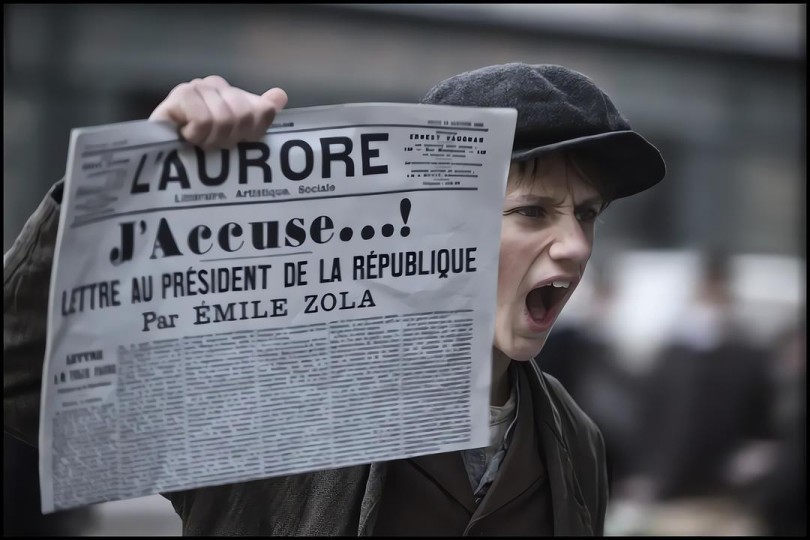

我认为电影本身是相当可以体现导演功力的。场景、服化道、节奏定义与政治讥讽没有一处落于俗套,方正工整的机位和构图,几乎让画面形成了一种呈现油画质感的静态景观。 波兰斯基用教科书般的对称构图、冷冽的布光和一丝不苟的置景,把 1890 年代的法国军队拍成了一座钟表,那些齿轮严丝合缝,却只为碾碎一个无辜的人。镜头极少摇晃,剪辑几乎没有跳切,连呼吸声都被压低,于是整部电影像一幅徐徐展开的军官群像油画,他们体面、僵硬、没有一丝人情味。这种“过度工整”恰恰把观众锁进了体制的内部视角。我们不是来围观英雄的,而是来旁观一台官僚机器如何自我润滑、自我修复。

虽然说的很好听,但电影本身实在太平缓也太压抑了,没有任何戏剧张力,这可能也和题材的切入角度有关,电影所贴近的是德雷福斯事件,但主角既没有选择受害者本人的德雷福斯,也没有选择具有决定性作用的大作家左拉,而是选择了一个相较于前二位较边缘的角色皮卡尔,它是一个体制内的吹哨人,一个在价值选择、生活观上更接近“庸人”的人。 说的简单点,如果从德雷福斯视角切入,我们可以看到一场恢弘的沉冤昭雪;从左拉视角切入,我们又可以看到一场社会的良心脉动。而从皮卡尔视角切入则是一个全新的、少有人在意的视角,那就是一套制度、团体规则在现实运转中的逻辑。 而且更重要的一点是,皮卡尔在历史上虽然是德雷福斯的导师,但他也具有极其强烈的反鱿情绪,为德雷福斯申冤并非出于友好目的,而是出于他对军人职责的忠诚、军队的教育,赋予他的一种本能,也就是抓住真正的内鬼,而不是拿德雷福斯当替罪羊。这就是为什么,一个并非英雄、对犹太人有偏见的军官,却会为犹太人申冤。 所以选择皮卡尔做第一视角,本身就是对“英雄叙事”的消解。他既不是受难的德雷福斯,也不是振臂一呼的左拉,他只是系统里一个循规蹈矩的中层。

影片最动人的瞬间往往不带高光,就像他在昏暗办公室里发现艾斯特拉齐的笔迹,第一反应不是伸张正义,而是程序出错了;他在私人日记里写下对犹太人的厌恶,却又在军事法庭上执拗地追问“为什么不是真正的罪人?”——这种矛盾让“正义”不再是道德光环,而成了某种职业强迫症。波兰斯基似乎在说:体制最怕的不是英雄,而是那些把规章当真的人。 但是,单从电影来看,《我控诉》仅仅提供了一个有趣的切入视角。它对历史事件的还原是大致忠实的,只是由于素材的选择,它模糊了整个事件背后的法国政党政治。如果我们把导演波兰斯基的名字给挡住,只单单看这部电影,其实很难说它是一部完全控诉型的电影,它甚至更接近一种反高潮式的伪历史纪录片的处理,然后结尾带了一点反讽。

可因此,我也认为电影的平缓与压抑并非节奏失误,而是一种蓄意的反高潮策略。观众等待的煽情时刻,那些义愤填膺的演说、群众山呼海啸的声援、德雷福斯与家人抱头痛哭全被推到画外。 镜头始终留在走廊、办公室、法庭后排的长椅,把历史巨响过滤成纸页翻动、军靴踏地、笔尖划过纸面的窸窣声。当片尾字幕淡淡地告诉我们“德雷福斯 1906 年才完全平反”。 电影真正想拍的并不是昭雪,而是昭雪之前那漫长的、无人鼓掌的拉锯。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

上一篇:【书/剧对比】前半段可以,后半段太烂,超点烂出新境界

下一篇:大型荒野求生剧本杀《伊甸》

帕拉杰诺夫访谈

帕拉杰诺夫访谈